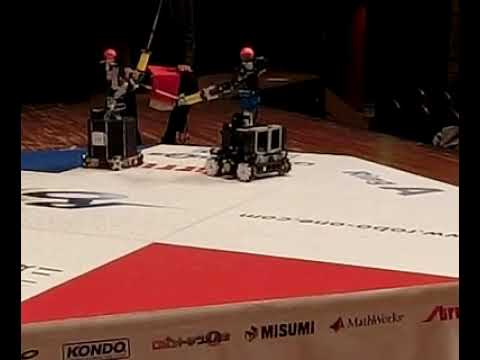

6月14、15日、知能ロボットコンテスト2025にロボット「逡巡」で出場しました。

昨年同様、新ROBO-剣用のロボットを最小限の改造で流用、基礎的なプログラムの開発を進めるとともに実運用して問題点を洗い出すという目的でした。

結果は決勝戦まで進出、チャレンジ技術賞を受賞しました。ロボットを1つのロボコンで終わらせず工夫して活用しているということが、技術的チャレンジとして評価されました。

新ROBO-剣参加時と異なる点は以下の通りです:

- 竹刀を吸引装置と交換(剣の刀身部分も交換、本来は柔軟な竹ひご)

- 足元のボールが見えるようにカメラの取り付け方を変更

- スタートスイッチとして使っている無線ゲームコントローラーをロボットに搭載

(知能ロボコンルール上はロボットのパーツの一部、よって単独型) - プログラムの一部 (ボール認識、アームの動き、知能ロボコン競技のための動作シーケンス等)

昨年より主にソフトウェアの開発を進め、またセンサーを追加して一応の完成といえる状態まで進めることができました。しかしながら、対象物エリアの全面を探索するための最終的なアプリケーション部分が完成しなかったため、エリア半分ぐらいまでのところでプログラムとしてはシーケンス終了となり、時間を残して競技終了となりました。満点を狙える程にするためには個別の動作、特に対象物探索をシームレスに行うなどしなければならないので、単純に探索範囲を追加するだけでは難しかったと思います。

知能ロボコン参加ロボットとしての昨年からの実質的な改良点は以下のような事項があります:

- アームのモーション

- LiDARによる自己位置補正

- 3色のゴールに運搬する処理を実装

- 目標地点への移動制御

昨年時点では、PID制御すらフルに実装されておらず、ほぼP制御(本来は目的地から遠いときに速度ベクトル方向を与えるための処理の流用)しかなく、かつ駆動輪モーターのバックラッシによる発振を抑制するために、停止位置誤差も数cm許容していたような状態でした。そのため対象物の拾い上げもよく失敗していました。今回、目標地点付近では位置を目標位置にする普通のPID制御(但しx,y方向独立)を導入し、パラメータ調整をちゃんとすることで、目的地に正確に停止できるようにしました。移動終了判定の誤差が1cm以内となっています。映像でも、一旦止まったように見えてその後じわっと微速で動き出して調整する様子が見えると思いますが、これがPIDの積分項が効いている効果です。

画像をもとにボールを拾う位置に移動するときも同様のことを行っています。これにより確実にボールを拾えるようになりました。やはり自動制御ロボットでは基本的な動作を順に積み上げていかないといけないという好例ではないかと思います。

その他の写真: